Por Octavio Fraga Guerra* - Cinereverso - Cubainformación.- Mi abuelo no era un hombre del mar. Ciertamente habitamos en una isla colmada de salitre, esas minúsculas “virutas” que pululan en cualquier espacio, dispuestas a tomarlo todo sin permiso. Labran dispares e imperceptibles huellas en el mapa de todas las aritméticas posibles, impulsadas por impertinentes ciclos de esbeltas olas gestadas en las raíces de los océanos. Se erigen como palabras de sal, secundadas —en definidas temporadas— por “risueños” huracanes, uno de nuestros demonios.

Estos engendros, encendidas tempestades que se alinean en cónicas evoluciones, simuladas como telares de enardecidas campanas, pulsan sus brasas para encuevarnos en atriles de paredes labradas, dispuestas como aguafuertes, edificadas para contener embestidas. Tras el tronar del bronce, las llamaradas de sus delirios se revelan como furias de sal, dispuestas a trocearnos con escalonados cercos.

Mi abuelo era de otros parajes: el color rollizo de la tierra protagonizó las crónicas de su vida. La afeitada de cada mañana frente al curtido espejo del baño contiguo, un café colado en las postrimerías de todos los amaneceres, la leche desmelenada y el pan traído por un mensajero, que anuncia su llegada con alaridos de pregonero, fueron las rutinas de un hombre callado y discreto.

Tras los pasos del atareado abuelo Jorge, la delgadez de mi abuela Juana, ocupada en los avatares de la casa. En apuradas pausas, ella escribía apuntes en una delgada libreta, sobre asuntos que merodean los oficios de una maestra normalista.

Estas escenas de los cálidos agostos la vivía cuando las vacaciones me permitían volar hacia Camagüey. Antes de llegar a ese entrañable lugar, una primera parada —muy corta— en la casa de la calle San Pablo, una arteria de cimientos adoquinados, estrechas evoluciones, dispuestas por alargadas curvaturas. Respuestas corales, propias de la arquitectura provinciana.

Los saludos mañaneros de vecinos y paseantes, el periódico en la entrada del pórtico colonial, el coche halado por un fatigado caballo encomendado para recoger los desechos sólidos del barrio, son pequeñas fotografías, resignificadas en pretéritas historias de vida.

Sin tiempo para mucho más, la partida para la finca, un gran proscenio rural, rodeado de sabanas y legumbres, de árboles dispuestos a quebrar los impulsos de la luz, que alguna vez estuvo amordazada.

En las coordenadas de la finca, el soberano de toda una puesta en escena era mi abuelo. Se alistaba las botas, anudaba los pliegues de su cinto para aferrarse un machete de labrada fisonomía y salía sin apremios, dispuesto a tocarlo todo.

El pasto de los caballos acopiados en las baldas del cobertizo, las tinas lustrosas donde guardar la leche de vigorosas vacas, los cereales para el gallinero, siempre agolpado por irritados y conversadores personajes, un retablo plural de repetidas cotidianeidades, a la vez diferentes. Tras sus pasos de alargadas métricas, dos perros labradores y yo.

Con todos los acentos posibles, mi abuelo me narraba el sentido de amanecer antes que la luz se apropie del tiempo, sobre cuidar cada palmo de área sucia y desvencijada. Me hacía tocar la tierra que merodeaba la casa de la familia y los pliegues del árbol sembrado al norte del pozo ciego: una virtuosa ceiba, anclada para proveer de sombras y símbolos los perímetros de un espacio, por momentos, “interminables”.

Sin perder la cordura, me “exigía”, con voz cálida y erguida sacar del arroyo cercano el agua para llenar botijas y discretos tinajones, pues la sequía en los agostos del Camagüey acecha con fuegos el verdor de la zona.

Son las palabras y actos de un hombre erguido y atento, dispuesto a compartir sus historias nacidas de los pilares de su sabiduría. Robustos sustantivos y verbos de un campesino a su nieto, venido de una ciudad donde los ciclos de la vida transitan por derroteros esquivos, a veces divergentes. Sin dudas, dos escenarios dispares, trazados por encontradas escrituras.

Son las palabras y actos de un hombre erguido y atento, dispuesto a compartir sus historias nacidas de los pilares de su sabiduría. Robustos sustantivos y verbos de un campesino a su nieto, venido de una ciudad donde los ciclos de la vida transitan por derroteros esquivos, a veces divergentes. Sin dudas, dos escenarios dispares, trazados por encontradas escrituras.

No paraba de hacer sus oficios en aquellos parajes de luz y misterio, no dejaba de tocar con sus botas de pliegues quebrados cada centímetro de campos arados. Las hojas de un platanal que dejaron de ser brazos, los semilleros de girasoles comprometidos para la próxima temporada, la fuga de guardarrayas que acogen ramas curtidas por el tiempo, dispuestas para ser reciclados abonos de indescifrables misterios.

En este juego del tiempo apremian los ritmos. Mi abuelo Jorge trastocaba las entregas y los oficios. En cada empeño, las manos de un artesano dispuesto a transformarlo todo antes de que se agolpe la noche con las fustas de una negritud, a veces interminable.

En las postrimerías de la tarde se quitaba las botas y alistaba verbos con los que narraba historias sacadas de las metáforas de su vida. Desabotonaba erigidas palabras crecidas con los libros que devoraba en las noches. No faltaba en los anclajes de sus monólogos, bocetados adjetivos que le daban sentido y fuerza al curso de sus relatos. Sus soliloquios son leyendas de un hombre moral esculpido con el sentido de la vida. Antes de acostarme, el cálido abrazo y el beso anidado. Dos entregas dispuestas para sellar la ruta de todo un día.

Mi abuelo Jorge estaba hecho de palabras y acciones labradas por la fuerza de los empeños que contorneaban su tiempo. Huellas de su legado que hoy, tras revisitar mi memoria, se avistan orondas con todos los cromatismos posibles. Solo me queda dejar, para la memoria, la palabra: gratitud.

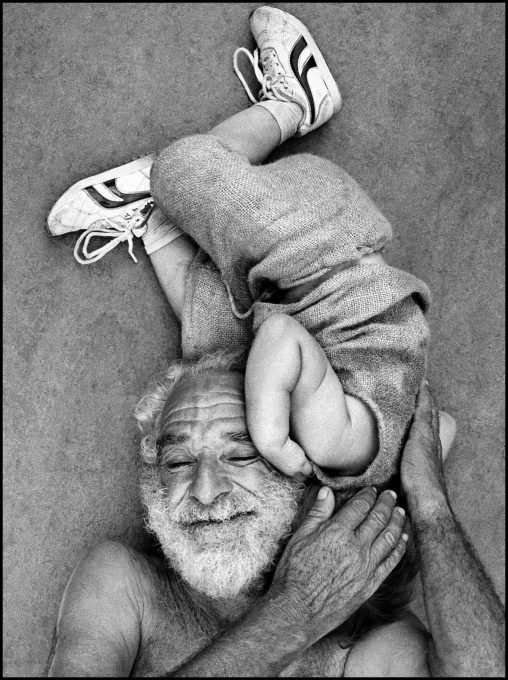

La foto que acompaña esta crónica es de Raúl Cañibano (Cuba)